◆3月22日(土)~24日(月)

【日向神話】「天孫族・追憶の旅」宮崎編ということで、宮崎に行ってきました。

とりあえず、御報告まで・・・

22日午前10時出発・・・24日午後8時30分帰着。

好天に恵まれて充実したいい旅ができました。

▼白い桃の花

![]()

▼桜も満開

![]()

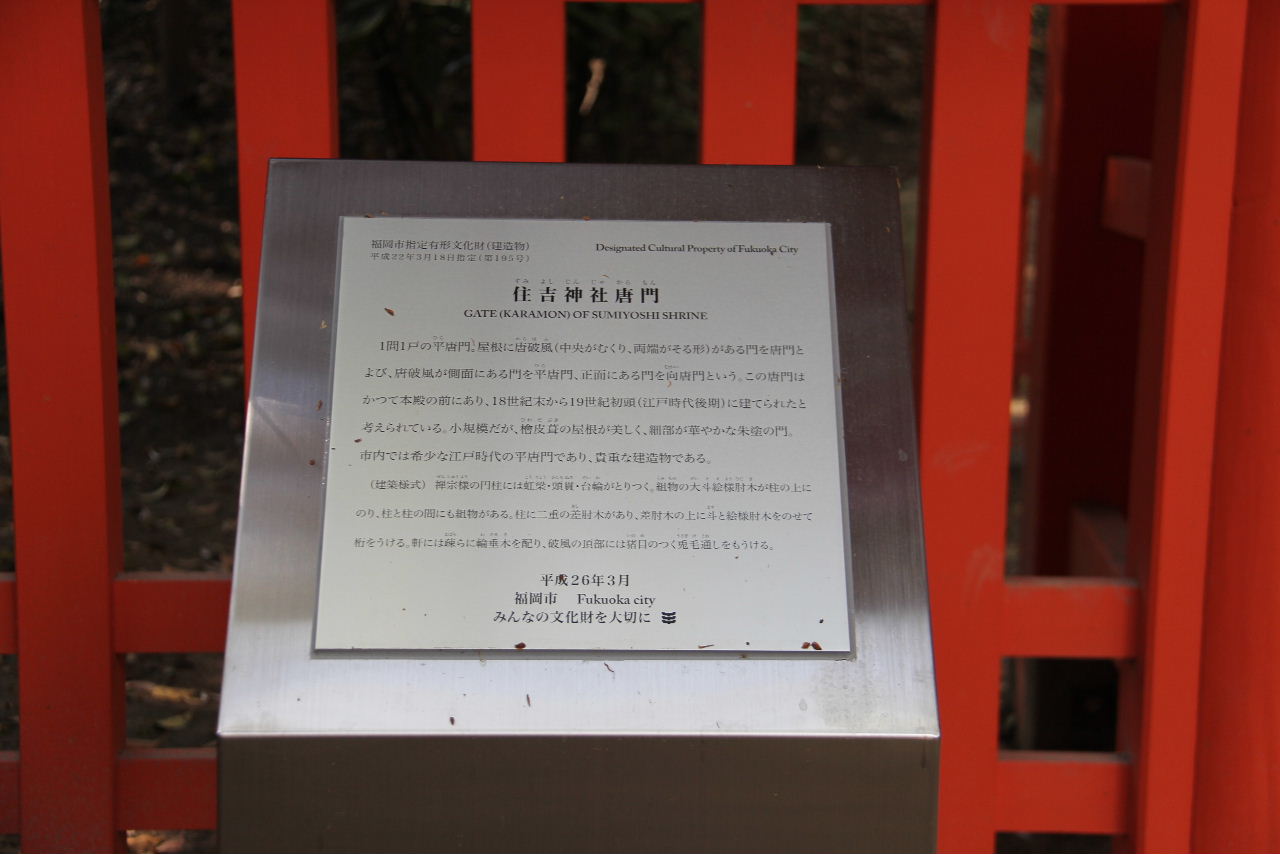

◆霧島神宮・古宮址(霧島市高千穂峰)

霧島神宮古宮址は、鹿児島県霧島市にある霧島神宮の古宮跡。

古宮斎場もあり、「天孫降臨」の伝承地とされる。

![]()

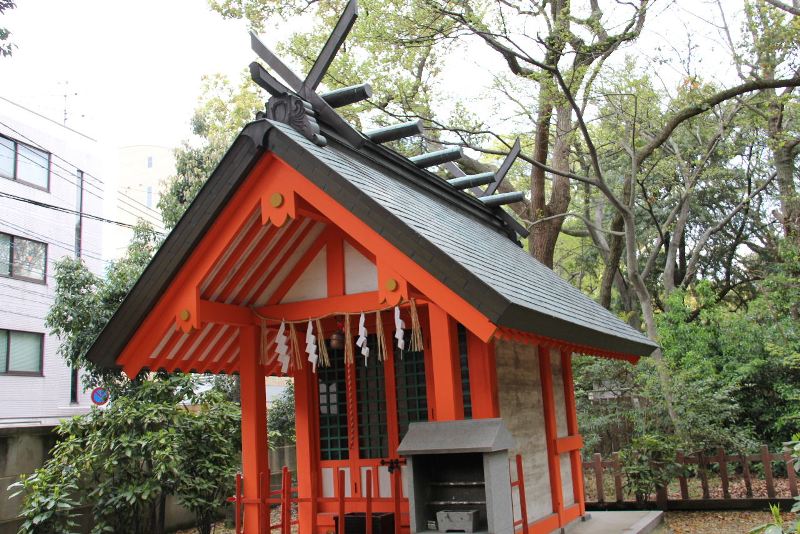

◆霧島東神社

霧島東神社は、高千穂峰への中腹、標高500メートルの高台に鎮座。創建は第10代崇神天皇の代、と言われ、瓊々杵尊(ニニギノミコト)が天孫降臨された際に、初めて祖先の神々を祀ったところと伝えられている。霧島六所権現の一社。

高千穂峰山頂に立つ天の逆鉾(あまのさかほこ)は霧島東神社のご神宝

![]()

▼霧島東神社の鳥居付近より望む「御池(みいけ)」

周囲約4kmの火口湖で、神武天皇が幼いころ、水辺で遊んだとの伝承が残っている。

![]()

◆狭野神社

狭野神社(さのじんじゃ)と読む。社名は神武天皇の幼名「狭野尊(サノノミコト)」にちなむもの。

創建は孝昭天皇の時代。神武天皇が誕生した地(高千穂峰の麓の皇子原)にお祀りされたと伝えられている。神武天皇は初代天皇にご即位するまでは、神日本磐余彦(カムヤマトイワレヒコ)、ご幼名は狭野命(サノノミコト)。天照大御神から五代目の御孫。鵜草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)(鵜戸神宮ご祭神)の第四皇子で、母は玉依姫命(タマヨリヒメ)。お生まれは宮崎県西諸県郡高原町大字狭野と言われ、この地に狭野神社が鎮座している。

![]()

▼狭野神社の拝殿と龍の彫刻

![]()

◆霧島岑神社

御祭神は、瓊々杵尊(ニニギノミコト)、木花咲耶姫命、彦穂々出見尊、豊玉姫命、鵜葺草葺不合尊、玉依姫命。神仏習合時代には、「霧島中央権現宮」とも称された。その後「霧島六社権現」の中心として信仰を集め、霧島信仰が隆盛期を迎えた。

![]()

▼霧島岑神社の拝殿

![]()

◆東霧島神社(つまきりしま神社)

東霧島神社の東は「つま」と読む。霧島東端の長尾山、そのふもとで「東霧島権現」と呼ばれていた霧島六所権現の1つで第5代孝昭天皇代の創建とされる。

鬼が一夜にして積み上げたと伝えられる石段の上に社殿が建てられている。

![]()

▼「神石」

伊弉諾尊(イザナギノミコト)が十拳剣をもって真っ二つに切ったとされる石。

![]()

◆鵜戸神宮

鵜戸神宮の創建は紀元前と伝わり、主祭神は鵜葺草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)。

火照命(ホデリノミコト)=山幸彦が、兄の火遠理命(ホオリノミコト)=海幸彦の釣り針を探しに海宮(龍宮)に赴かれ、海神のむすめ豊玉姫命と深い契りを結ばれた。山幸彦が海宮から帰られた後、身重になられていた豊玉姫命は「天孫の御子を海原で生むことは出来ない」とこの鵜戸の地に参られた。霊窟に急いで産殿を造られていたが、鵜の羽で屋根を葺終わらないうちに御子(御祭神)はご誕生になった。故に、御名を「ウガヤフキアエズノミコト」という。

豊玉姫が出産のために陸に上がり、造った産屋の跡が本殿のある洞窟だったといわれる。

![]()

▼「霊石・亀石」

本殿下の磯に、母君豊玉姫が出産の為に乗って来られたと言われる「霊石亀石」(れいせきかめいし・桝形岩)がある。この亀石の背中に桝形の窪みがあり、この窪みに男性は左手、女性は右手で「運玉」を投げ入れ、見事入ると願いが叶うといわれている。

![]()

◆潮嶽神社(うしおだけ神社)

全国で唯一火遠理命(ホオリノミコト)=海幸彦をお祀りする神社といわれ、海幸彦・山幸彦の争いの時、満潮に乗り磐船にてお着きになった。そこでこの地を潮嶽の里といい、ここに宮居をお立てになって年久しくご統治され、隼人の始祖となられたと伝えられている。ご鎮座は口碑によれば神武朝の頃と伝えられ、世々の領主、地頭、藩主、更には広く一般庶民より崇敬された社である。

![]()

▼潮嶽神社の本殿の彫刻

![]()

◆青島神社

火照命(ホデリノミコト)=山幸彦が海宮から帰還したときの住居の跡として三神を祀ったと伝えられている。

明治以降は国内絶無の熱帯植物繁茂の境内を訪れる人が多く、縁結び、安産、航海、交通安全の神として、益々神威が輝くようになったという。![]()

▼青島神社御本殿・・・境内には、「海積の祓」、「産霊紙縒」、「天の平瓮投げ」など様々な願掛けスポットがある。

![]()

◆立盤神社と美々津の海

立磐神社(たていわじんじゃ)は、神武東征御船出の地として知られ、創祀されたのは景行天皇の頃。境内には神武天皇が座ったとされる岩がある。

参道入り口には、「日本海軍発祥の地」のモニュメントが建てられている。

![]()

▼神武天皇が東征のため水軍を進発したと伝えられる朝日に輝く美々津浦。

![]()

◆都農神社(つの神社)

都農神社の縁起では、神武天皇東征の時、都農神社で航海安全・武運長久を祈願されたという。ここから出航の地 美々津に向かわれたと考えられている。

神々の時代が終わって、天孫・ニニギの血を引く神日本磐余彦(カムヤマトイワレヒコ)=神武天皇は、日向から東遷して大和地方に国を建て、橿原宮で即位して第一代天皇となる。神武天皇が東遷して大和を平定する物語の事を「神武東征」と呼ぶ。

![]()

▼都農神社・拝殿

![]()

◆都萬神社(つま神社)

御祭神は木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)。木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)は天照大神(アマテラス)の孫である瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の妻。

都萬神社(都万神社)の起源は古く「続日本後記」(837年)に”子湯郡妻神”と書かれている。(地名は妻=つま)

背後にある西都原古墳群の中の巨大古墳・男狭穂塚はニニギの御陵、女狭穂塚はコノハナサクヤヒメの御陵と伝えられている。

また、ニニギとコノハナサクヤヒメが出会った逢初川、コノハナサクヤヒメが三柱の御子を生んだ「無戸室」(うつむろ)の跡も神霊の地として大切にされている。

![]()

▼都萬神社のご神木

![]()

◆鹿野田神社

鹿野田神社は、古くは「潮妙現大明神(うしおみようげんだいみょうじん)」と称し、火照命(ホデリノミコト)=山幸彦を祭神とする。鹿野田神社境内に、「潮満玉の泉」と呼ばれる海水の湧き出る井戸があり、御神水となっている。

![]()

![]()

◆宮崎神宮

主祭神は日本の初代天皇・神武天皇。

神武天皇は初代天皇にご即位するまでは、神日本磐余彦(カムヤマトイワレヒコ)、ご幼名は狭野命(サノノミコト)。天照大御神から五代目の御孫。鵜草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)(鵜戸神宮ご祭神)の第四皇子で、母は玉依姫命(タマヨリヒメ)。

宮崎神宮の由来には、健磐龍命(タケイワタツノミコト)が九州を治められている時、この土地に来られて祖父・神武天皇の神霊を祀られたのが、宮崎神宮の始まりであるとされている。

健磐龍命(タケイワタツノミコト)は、別名・阿蘇大名神とも呼ばれ、阿蘇神社(阿蘇一の宮)の御祭神である。

![]()

▼宮崎神宮拝殿・・厳かで 静謐。神秘的な雰囲気が漂っていた。

![]()

◆宮崎縣・護国神社

宮崎県護国神社は、国家公共に尽くしたご英霊をまつる神社で、宮崎神宮の隣に鎮座している。

![]()

◆江田神社と「禊池」(みそぎいけ)

江田神社は宮崎市の市民の森に隣してある神社。伊邪那岐尊(イザナギノミコト)を主祭神とし、伊邪那美尊(イザナミノミコト)を配祀する。

伊邪那美尊は寿永2年(1183年)に増祀されたもので、以後この2柱を「産母(やぼ)二柱大明神」と号し、地元の人々からは「産母(やぼ)様」と呼ばれている。

![]()

▼パワースポットの禊池。黄泉の国から戻った伊邪那岐尊(イザナギノミコト)が禊(みそぎ)を行った場所と言われている。

![]()

◆一番印象に残った美々津の海の日の出

![]()

![]()

【日向神話】「天孫族・追憶の旅」宮崎編ということで、宮崎に行ってきました。

とりあえず、御報告まで・・・

22日午前10時出発・・・24日午後8時30分帰着。

好天に恵まれて充実したいい旅ができました。

▼白い桃の花

▼桜も満開

◆霧島神宮・古宮址(霧島市高千穂峰)

霧島神宮古宮址は、鹿児島県霧島市にある霧島神宮の古宮跡。

古宮斎場もあり、「天孫降臨」の伝承地とされる。

◆霧島東神社

霧島東神社は、高千穂峰への中腹、標高500メートルの高台に鎮座。創建は第10代崇神天皇の代、と言われ、瓊々杵尊(ニニギノミコト)が天孫降臨された際に、初めて祖先の神々を祀ったところと伝えられている。霧島六所権現の一社。

高千穂峰山頂に立つ天の逆鉾(あまのさかほこ)は霧島東神社のご神宝

▼霧島東神社の鳥居付近より望む「御池(みいけ)」

周囲約4kmの火口湖で、神武天皇が幼いころ、水辺で遊んだとの伝承が残っている。

◆狭野神社

狭野神社(さのじんじゃ)と読む。社名は神武天皇の幼名「狭野尊(サノノミコト)」にちなむもの。

創建は孝昭天皇の時代。神武天皇が誕生した地(高千穂峰の麓の皇子原)にお祀りされたと伝えられている。神武天皇は初代天皇にご即位するまでは、神日本磐余彦(カムヤマトイワレヒコ)、ご幼名は狭野命(サノノミコト)。天照大御神から五代目の御孫。鵜草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)(鵜戸神宮ご祭神)の第四皇子で、母は玉依姫命(タマヨリヒメ)。お生まれは宮崎県西諸県郡高原町大字狭野と言われ、この地に狭野神社が鎮座している。

▼狭野神社の拝殿と龍の彫刻

◆霧島岑神社

御祭神は、瓊々杵尊(ニニギノミコト)、木花咲耶姫命、彦穂々出見尊、豊玉姫命、鵜葺草葺不合尊、玉依姫命。神仏習合時代には、「霧島中央権現宮」とも称された。その後「霧島六社権現」の中心として信仰を集め、霧島信仰が隆盛期を迎えた。

▼霧島岑神社の拝殿

◆東霧島神社(つまきりしま神社)

東霧島神社の東は「つま」と読む。霧島東端の長尾山、そのふもとで「東霧島権現」と呼ばれていた霧島六所権現の1つで第5代孝昭天皇代の創建とされる。

鬼が一夜にして積み上げたと伝えられる石段の上に社殿が建てられている。

▼「神石」

伊弉諾尊(イザナギノミコト)が十拳剣をもって真っ二つに切ったとされる石。

◆鵜戸神宮

鵜戸神宮の創建は紀元前と伝わり、主祭神は鵜葺草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)。

火照命(ホデリノミコト)=山幸彦が、兄の火遠理命(ホオリノミコト)=海幸彦の釣り針を探しに海宮(龍宮)に赴かれ、海神のむすめ豊玉姫命と深い契りを結ばれた。山幸彦が海宮から帰られた後、身重になられていた豊玉姫命は「天孫の御子を海原で生むことは出来ない」とこの鵜戸の地に参られた。霊窟に急いで産殿を造られていたが、鵜の羽で屋根を葺終わらないうちに御子(御祭神)はご誕生になった。故に、御名を「ウガヤフキアエズノミコト」という。

豊玉姫が出産のために陸に上がり、造った産屋の跡が本殿のある洞窟だったといわれる。

▼「霊石・亀石」

本殿下の磯に、母君豊玉姫が出産の為に乗って来られたと言われる「霊石亀石」(れいせきかめいし・桝形岩)がある。この亀石の背中に桝形の窪みがあり、この窪みに男性は左手、女性は右手で「運玉」を投げ入れ、見事入ると願いが叶うといわれている。

◆潮嶽神社(うしおだけ神社)

全国で唯一火遠理命(ホオリノミコト)=海幸彦をお祀りする神社といわれ、海幸彦・山幸彦の争いの時、満潮に乗り磐船にてお着きになった。そこでこの地を潮嶽の里といい、ここに宮居をお立てになって年久しくご統治され、隼人の始祖となられたと伝えられている。ご鎮座は口碑によれば神武朝の頃と伝えられ、世々の領主、地頭、藩主、更には広く一般庶民より崇敬された社である。

▼潮嶽神社の本殿の彫刻

◆青島神社

火照命(ホデリノミコト)=山幸彦が海宮から帰還したときの住居の跡として三神を祀ったと伝えられている。

明治以降は国内絶無の熱帯植物繁茂の境内を訪れる人が多く、縁結び、安産、航海、交通安全の神として、益々神威が輝くようになったという。

▼青島神社御本殿・・・境内には、「海積の祓」、「産霊紙縒」、「天の平瓮投げ」など様々な願掛けスポットがある。

◆立盤神社と美々津の海

立磐神社(たていわじんじゃ)は、神武東征御船出の地として知られ、創祀されたのは景行天皇の頃。境内には神武天皇が座ったとされる岩がある。

参道入り口には、「日本海軍発祥の地」のモニュメントが建てられている。

▼神武天皇が東征のため水軍を進発したと伝えられる朝日に輝く美々津浦。

◆都農神社(つの神社)

都農神社の縁起では、神武天皇東征の時、都農神社で航海安全・武運長久を祈願されたという。ここから出航の地 美々津に向かわれたと考えられている。

神々の時代が終わって、天孫・ニニギの血を引く神日本磐余彦(カムヤマトイワレヒコ)=神武天皇は、日向から東遷して大和地方に国を建て、橿原宮で即位して第一代天皇となる。神武天皇が東遷して大和を平定する物語の事を「神武東征」と呼ぶ。

▼都農神社・拝殿

◆都萬神社(つま神社)

御祭神は木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)。木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)は天照大神(アマテラス)の孫である瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の妻。

都萬神社(都万神社)の起源は古く「続日本後記」(837年)に”子湯郡妻神”と書かれている。(地名は妻=つま)

背後にある西都原古墳群の中の巨大古墳・男狭穂塚はニニギの御陵、女狭穂塚はコノハナサクヤヒメの御陵と伝えられている。

また、ニニギとコノハナサクヤヒメが出会った逢初川、コノハナサクヤヒメが三柱の御子を生んだ「無戸室」(うつむろ)の跡も神霊の地として大切にされている。

▼都萬神社のご神木

◆鹿野田神社

鹿野田神社は、古くは「潮妙現大明神(うしおみようげんだいみょうじん)」と称し、火照命(ホデリノミコト)=山幸彦を祭神とする。鹿野田神社境内に、「潮満玉の泉」と呼ばれる海水の湧き出る井戸があり、御神水となっている。

◆宮崎神宮

主祭神は日本の初代天皇・神武天皇。

神武天皇は初代天皇にご即位するまでは、神日本磐余彦(カムヤマトイワレヒコ)、ご幼名は狭野命(サノノミコト)。天照大御神から五代目の御孫。鵜草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)(鵜戸神宮ご祭神)の第四皇子で、母は玉依姫命(タマヨリヒメ)。

宮崎神宮の由来には、健磐龍命(タケイワタツノミコト)が九州を治められている時、この土地に来られて祖父・神武天皇の神霊を祀られたのが、宮崎神宮の始まりであるとされている。

健磐龍命(タケイワタツノミコト)は、別名・阿蘇大名神とも呼ばれ、阿蘇神社(阿蘇一の宮)の御祭神である。

▼宮崎神宮拝殿・・厳かで 静謐。神秘的な雰囲気が漂っていた。

◆宮崎縣・護国神社

宮崎県護国神社は、国家公共に尽くしたご英霊をまつる神社で、宮崎神宮の隣に鎮座している。

◆江田神社と「禊池」(みそぎいけ)

江田神社は宮崎市の市民の森に隣してある神社。伊邪那岐尊(イザナギノミコト)を主祭神とし、伊邪那美尊(イザナミノミコト)を配祀する。

伊邪那美尊は寿永2年(1183年)に増祀されたもので、以後この2柱を「産母(やぼ)二柱大明神」と号し、地元の人々からは「産母(やぼ)様」と呼ばれている。

▼パワースポットの禊池。黄泉の国から戻った伊邪那岐尊(イザナギノミコト)が禊(みそぎ)を行った場所と言われている。

◆一番印象に残った美々津の海の日の出

東筑高校・同窓の信之介さまから 『徒然通信』が届きました。

東筑高校・同窓の信之介さまから 『徒然通信』が届きました。