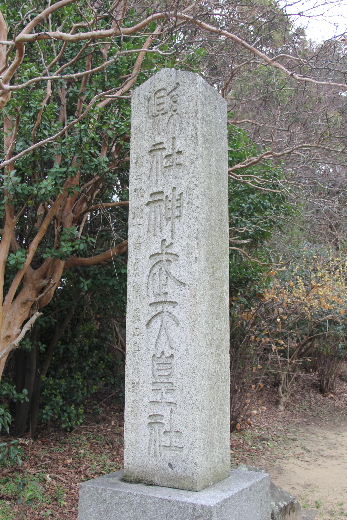

【神武天皇社】

【鎮座地】 福岡県遠賀郡芦屋町正門町

【御祭神】 神武天皇

【御由緒】

神武天皇社の歴史は古く、「古事記」には「岡田の宮」と称され、「神武天皇が1年余り滞在された」と記載されている。「日本書紀」にも記載があり、この頃から里人が社殿を建立し祀っていたという。 幾度も兵火で焼失したが、延享3年(1746年)に再建され、大正11年(1922年)には県社に昇格した。

昭和17年(1942年)には、社用地が陸軍飛行場として徴用されたため、現在地に移転させられた。昭和20年(1945年)、空襲により社殿が焼失したため、御神体は産土神の岡湊神社に遷された。

平成12年(2000年)には伊勢神宮より御用材を受け、社殿が再建された。

▼神武天皇社の位置

![]()

神武天皇社は遠賀川河口の芦屋町正門町の航空自衛隊芦屋基地に隣接したところに鎮座している。

芦屋小学校の南門の近くの細い道から入っていける。

芦屋は古くには蘆屋と書き、筑前国続風土記は「蘆屋こそが神武天皇が東征のおり入った岡湊(おかのみなと)である」としている。

「古事記」神武天皇東征の条に、「筑紫の岡田宮に一年座しき」、日本書紀の同条には「筑紫国の岡水門に至りたまふ」とあり、、芦屋が岡田宮、岡水門(おかみなと)の地であり神武東征時の軍船を集め給いし行宮の霊跡とも伝えられている。

わが母校の東筑高校の校歌(作詞は国学院大学教授の折口信夫(歌人、釈迢空)、作曲は「海行かば」の作曲者である信時潔)の一番に、遠賀の水門(おかのみなと)という部分があるが、高校のときには、何も考えず歌っていたが、これは「おかのみなと」、つまり神武東征時の軍船を集め給いし岡水門(おかみなと)=岡湊のことをいっていたのかと・・・

【東筑高校の校歌】

一、

筑紫の国の 国の崎 とほく霞みて、海に入る

遠賀の水門 (おかのみなと)も 望むべし 目翳をかざせ 汐境

響灘 玄海の波 澄みわたる 朝の幻

馴れ馴れて 海の若人

吾こそは 洋の独り子 吾らかく 若々し

身は健かに 気宇ひろく 筑紫の海の如 あらむ

▼神武天皇社

![]()

▼神武天皇社の扁額には「神武宮」とある

![]()

![]()

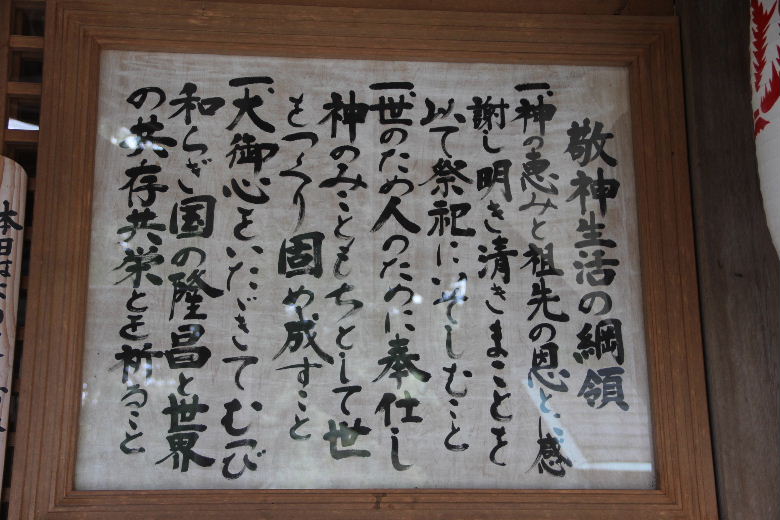

▼社殿の前の「由緒」の説明

![]()

【神武天皇社案内板の記載】

神武天皇社

(神日本磐余彦天皇)

平成十二年二月八日(皇紀二千六百六十年)遷座祭

神武天皇の御分霊を奉斎す。

御神殿の材料は伊勢神宮よりの撤下材を拝受使用。

昭和二十年六月米軍の焼夷弾により社殿は焼失し、終戦後、宗教法人となり

御神体は芦屋の産土神、岡湊神社に奉斎し今猶当社にて祭祀は続けられています。

連絡先 芦屋町船頭町

岡湊神社社務所223-0216

◆神武天皇社・鳥居と参道の石段

![]()

![]()

◆神武天皇社・境内

![]()

![]()

▼狛犬と社殿

![]()

▼阿形の狛犬

![]()

▼吽形の狛犬

![]()

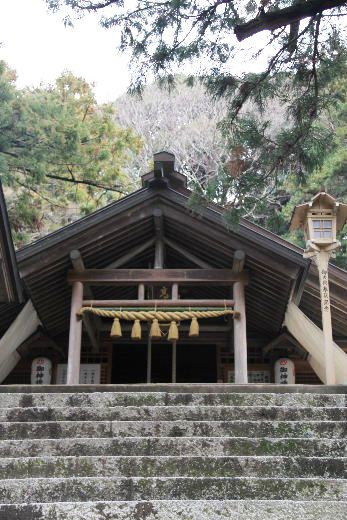

◆◆神武天皇社・社殿

神武天皇を祀る社殿。平成12年(2000年)に伊勢神宮より御用材を受け、社殿が再建された。

▼神武天皇社・社殿①

![]()

▼神武天皇社・社殿②

![]()

▼神武天皇社・社殿③

![]()

▼神武天皇社・社殿④

![]()

▼神武天皇社・社殿⑤

![]()

▼神武天皇社・社殿⑥

![]()

▼神武天皇社・社殿⑦

![]()

◆神武天皇社

![]()

![]()

◆神武天皇東征時の滞在地の「岡田宮」とされるニ社

【神武天皇社】 福岡県遠賀郡芦屋町

【岡田神社】 北九州市八幡西区

◆福岡県の神武天皇を祀る神社

【厳島神社】 ●飯塚市鹿毛馬 【神武社】 ●北九州市八幡西区 【若八幡宮】 ●福津市久末

【神武神社】 ●福津市津丸 【熊野神社】 ●鞍手郡 鞍手町 【御祖神社】 ● 北九州市小倉区

【高祖神社】 ●飯塚市 【天降神社】 ●田川郡川崎町 【正頭八幡神社】 ●行橋市長尾

【蓑島神社】 ●行橋市蓑島 【王子神社】 ●北九州市八幡西区 【賀茂神社】 ●うきは市浮羽町

◆福岡県の神社を調べるには・・・

①福岡県立図書館郷土資料課

②福岡の神社検索サイト 「福岡神社」

③「九州神社紀行」

④「みのむしの『東西南北駆けある記』内 神社探訪」

◆◆芦屋の思い出と神功皇后伝説の洞山の洞穴

2007年の秋に芦屋の山鹿地区の堂山と洞山にいってきたことがある。写真はそのときに撮ったもの。

この堂山と洞山、紛らわしいが、手前の蛭子神社があるほうが堂山で、沖のほうの洞穴があるほうが洞山。

もとは離れた島だったが、今はつながって、両方で洞山と呼ばれている。

小学・中学・高校とこの辺でいろいろお世話になった思い出の場所である。

▼青春の芦屋の海

![]()

小学生のときは、柏原海水浴場で家族で海水浴。

中学のときは、彼女とデートしたり、なぜか、もらったラブレターを蛭子神社の岩に挟んだり(笑)・・・・

高校のときは、夕陽を浴びながら、一人で大声で詩吟の練習をしたりした場所だ。

▼堂山の蛭子神社

ヒルコではなくてエビスジンジャと読む。

![]()

この青春の思い出の詰まった洞山にも神功皇后伝説が伝わっていたことを最近知ることになった。

【神功皇后伝説】

波懸け遊歩道から見える島。2つの島が連なっており、洞穴のある沖の島を「洞山」、手前の島を「堂山」と言う。2つの島は陸続きで繋がっており、あわせて「洞山」と呼ばれている。

洞山の洞穴は、その昔、『神功皇后が戦に行く途中、芦屋に立ち寄り、必勝を誓って矢を射ると矢は島を貫通し、その穴が大きくなって洞穴になった。』という言い伝えがあるのだそうだ。

▼神功皇后伝説の残る洞山の「洞穴」

![]()

【鎮座地】 福岡県遠賀郡芦屋町正門町

【御祭神】 神武天皇

【御由緒】

神武天皇社の歴史は古く、「古事記」には「岡田の宮」と称され、「神武天皇が1年余り滞在された」と記載されている。「日本書紀」にも記載があり、この頃から里人が社殿を建立し祀っていたという。 幾度も兵火で焼失したが、延享3年(1746年)に再建され、大正11年(1922年)には県社に昇格した。

昭和17年(1942年)には、社用地が陸軍飛行場として徴用されたため、現在地に移転させられた。昭和20年(1945年)、空襲により社殿が焼失したため、御神体は産土神の岡湊神社に遷された。

平成12年(2000年)には伊勢神宮より御用材を受け、社殿が再建された。

▼神武天皇社の位置

神武天皇社は遠賀川河口の芦屋町正門町の航空自衛隊芦屋基地に隣接したところに鎮座している。

芦屋小学校の南門の近くの細い道から入っていける。

芦屋は古くには蘆屋と書き、筑前国続風土記は「蘆屋こそが神武天皇が東征のおり入った岡湊(おかのみなと)である」としている。

「古事記」神武天皇東征の条に、「筑紫の岡田宮に一年座しき」、日本書紀の同条には「筑紫国の岡水門に至りたまふ」とあり、、芦屋が岡田宮、岡水門(おかみなと)の地であり神武東征時の軍船を集め給いし行宮の霊跡とも伝えられている。

わが母校の東筑高校の校歌(作詞は国学院大学教授の折口信夫(歌人、釈迢空)、作曲は「海行かば」の作曲者である信時潔)の一番に、遠賀の水門(おかのみなと)という部分があるが、高校のときには、何も考えず歌っていたが、これは「おかのみなと」、つまり神武東征時の軍船を集め給いし岡水門(おかみなと)=岡湊のことをいっていたのかと・・・

【東筑高校の校歌】

一、

筑紫の国の 国の崎 とほく霞みて、海に入る

遠賀の水門 (おかのみなと)も 望むべし 目翳をかざせ 汐境

響灘 玄海の波 澄みわたる 朝の幻

馴れ馴れて 海の若人

吾こそは 洋の独り子 吾らかく 若々し

身は健かに 気宇ひろく 筑紫の海の如 あらむ

▼神武天皇社

▼神武天皇社の扁額には「神武宮」とある

▼社殿の前の「由緒」の説明

【神武天皇社案内板の記載】

神武天皇社

(神日本磐余彦天皇)

平成十二年二月八日(皇紀二千六百六十年)遷座祭

神武天皇の御分霊を奉斎す。

御神殿の材料は伊勢神宮よりの撤下材を拝受使用。

昭和二十年六月米軍の焼夷弾により社殿は焼失し、終戦後、宗教法人となり

御神体は芦屋の産土神、岡湊神社に奉斎し今猶当社にて祭祀は続けられています。

連絡先 芦屋町船頭町

岡湊神社社務所223-0216

◆神武天皇社・鳥居と参道の石段

◆神武天皇社・境内

▼狛犬と社殿

▼阿形の狛犬

▼吽形の狛犬

◆◆神武天皇社・社殿

神武天皇を祀る社殿。平成12年(2000年)に伊勢神宮より御用材を受け、社殿が再建された。

▼神武天皇社・社殿①

▼神武天皇社・社殿②

▼神武天皇社・社殿③

▼神武天皇社・社殿④

▼神武天皇社・社殿⑤

▼神武天皇社・社殿⑥

▼神武天皇社・社殿⑦

◆神武天皇社

◆神武天皇東征時の滞在地の「岡田宮」とされるニ社

【神武天皇社】 福岡県遠賀郡芦屋町

【岡田神社】 北九州市八幡西区

◆福岡県の神武天皇を祀る神社

【厳島神社】 ●飯塚市鹿毛馬 【神武社】 ●北九州市八幡西区 【若八幡宮】 ●福津市久末

【神武神社】 ●福津市津丸 【熊野神社】 ●鞍手郡 鞍手町 【御祖神社】 ● 北九州市小倉区

【高祖神社】 ●飯塚市 【天降神社】 ●田川郡川崎町 【正頭八幡神社】 ●行橋市長尾

【蓑島神社】 ●行橋市蓑島 【王子神社】 ●北九州市八幡西区 【賀茂神社】 ●うきは市浮羽町

◆福岡県の神社を調べるには・・・

①福岡県立図書館郷土資料課

②福岡の神社検索サイト 「福岡神社」

③「九州神社紀行」

④「みのむしの『東西南北駆けある記』内 神社探訪」

◆◆芦屋の思い出と神功皇后伝説の洞山の洞穴

2007年の秋に芦屋の山鹿地区の堂山と洞山にいってきたことがある。写真はそのときに撮ったもの。

この堂山と洞山、紛らわしいが、手前の蛭子神社があるほうが堂山で、沖のほうの洞穴があるほうが洞山。

もとは離れた島だったが、今はつながって、両方で洞山と呼ばれている。

小学・中学・高校とこの辺でいろいろお世話になった思い出の場所である。

▼青春の芦屋の海

小学生のときは、柏原海水浴場で家族で海水浴。

中学のときは、彼女とデートしたり、なぜか、もらったラブレターを蛭子神社の岩に挟んだり(笑)・・・・

高校のときは、夕陽を浴びながら、一人で大声で詩吟の練習をしたりした場所だ。

▼堂山の蛭子神社

ヒルコではなくてエビスジンジャと読む。

この青春の思い出の詰まった洞山にも神功皇后伝説が伝わっていたことを最近知ることになった。

【神功皇后伝説】

波懸け遊歩道から見える島。2つの島が連なっており、洞穴のある沖の島を「洞山」、手前の島を「堂山」と言う。2つの島は陸続きで繋がっており、あわせて「洞山」と呼ばれている。

洞山の洞穴は、その昔、『神功皇后が戦に行く途中、芦屋に立ち寄り、必勝を誓って矢を射ると矢は島を貫通し、その穴が大きくなって洞穴になった。』という言い伝えがあるのだそうだ。

▼神功皇后伝説の残る洞山の「洞穴」

東筑高校・同窓の信之介さまから 『徒然通信』が届きました。

東筑高校・同窓の信之介さまから 『徒然通信』が届きました。