◆大善寺玉垂宮 (たまたれぐう) 久留米市大善寺町

2015年2月27日(金)参拝

午後から久留米市の櫛原天満宮、日吉神社、大善寺玉垂宮、五穀神社、北野天満宮を参拝。

▼大善寺玉垂宮の位置

![]()

◆玉垂神社

![]()

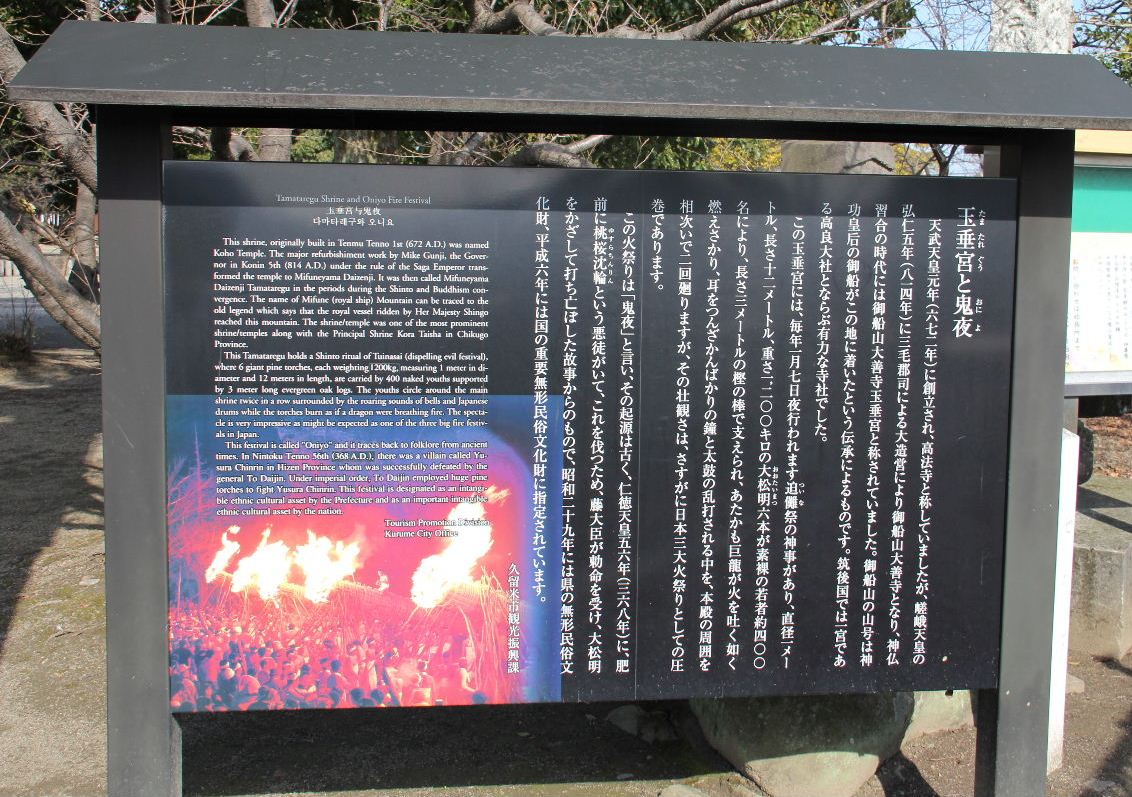

国の重要無形民族文化財で、日本三大火祭りの一つである「鬼夜」は有名。

![]()

▲「福岡県徹底探検隊」さまより拝借

【日本三大火祭り】

「玉垂宮の鬼夜」(福岡)、「那智の火祭り」(和歌山)、「鞍馬の火祭」(京都市左京区)

【他の日本の主な火祭り】

福島の「松明あかし」、「野沢の火祭り」(長野)、

「向田の火祭」(石川県能登島)、太宰府の「鬼すべ神事」

【玉垂神社】

玉垂神社は高良大社の旧別宮の一社で、この玉垂宮の祭神は筑後一ノ宮の高良大社(こうらたいしゃ)と同じ祭神で玉垂命、八幡大神、住吉大神をお祀りしている。

創建は白鳳元年(672)、神功皇后の三韓出兵に大功のあった藤大臣(高良大明神・玉垂命とも称する)が、ここで没したのにちなみ、玉垂宮の古跡に法相宗の僧安泰が祭神を祀らせ、そばに1宇の精舎を開基して御廟院高法寺と号したのに始まるといわれている。後に天台宗となり、814年(弘仁5)、殿堂、楼門、回廊など新たに建立し、善美を尽くしたので大善寺に改められた。

境内約1万5000平方メートル。

本殿、弊殿、拝殿、楼門、惣門、回廊、神輿殿、石鳥居、社務所のほか、鐘楼、阿弥陀堂がある。

社宝に「絹本著色玉垂宮縁起」2幅(重要文化財)がある。

▼玉垂神社の大鳥居

筑後川の支流である広川に面して建つ玉垂宮の一ノ鳥居

![]()

▼玉垂宮の一ノ鳥居

![]()

▼玉垂宮の二ノ鳥居

![]()

◆惣 門

![]()

▼惣門

![]()

▼惣門から眺めた楼門

![]()

▼惣門から眺めた楼門

![]()

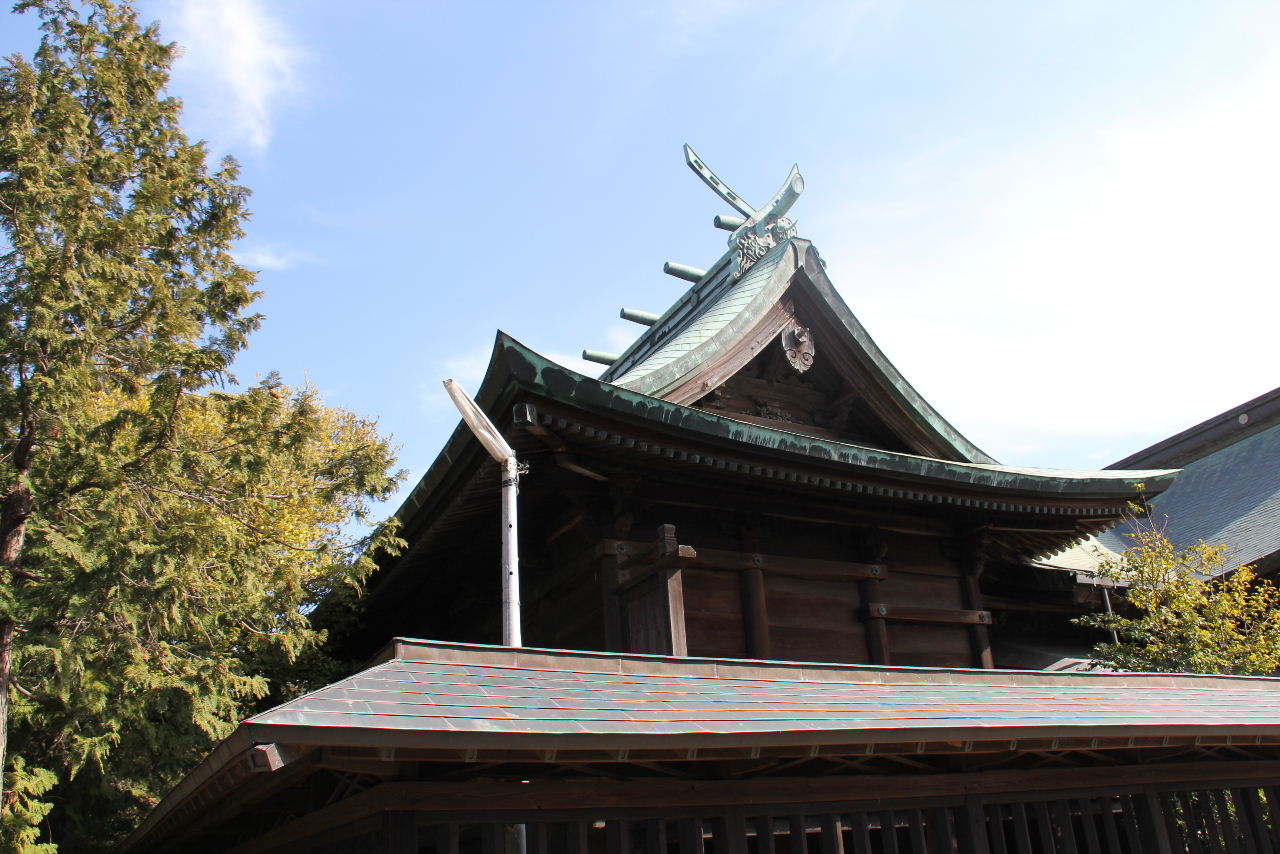

◆楼 門

![]()

▼楼 門の屋根の装飾・・鯱かな

![]()

▼楼 門の装飾

![]()

▼楼 門の装飾

![]()

▼楼 門から眺めた拝殿

![]()

◆大善寺玉垂宮・境内

境内は広大で約1万5000平方メートルもある。

本殿、弊殿、拝殿、楼門、惣門、回廊、神輿殿、石鳥居、社務所のほか、鐘楼、阿弥陀堂がある。

▼手水舎

![]()

![]()

▼拝殿前の阿形の狛犬

![]()

▼拝殿前の吽形の狛犬

![]()

◆◇◆拝殿

【祭神】

○玉垂命(藤大臣、高良明神とも称する) ○八幡大神 ○住吉大神

藤大臣は神功皇后の三韓出兵に大功があり玉垂宮と神功皇后との関係が深い。 「吉山旧記」によれば藤大臣は仁徳天皇55(367)年、賊徒退治の勅命を受け、この地に下り筑紫を平定し、同75(369)年、高村(大善寺の古名)に御宮を造営し筑紫の政事を行ったが、仁徳天皇78(390)年、この地に没し祀られ、高良玉垂宮と諡されたと伝える。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

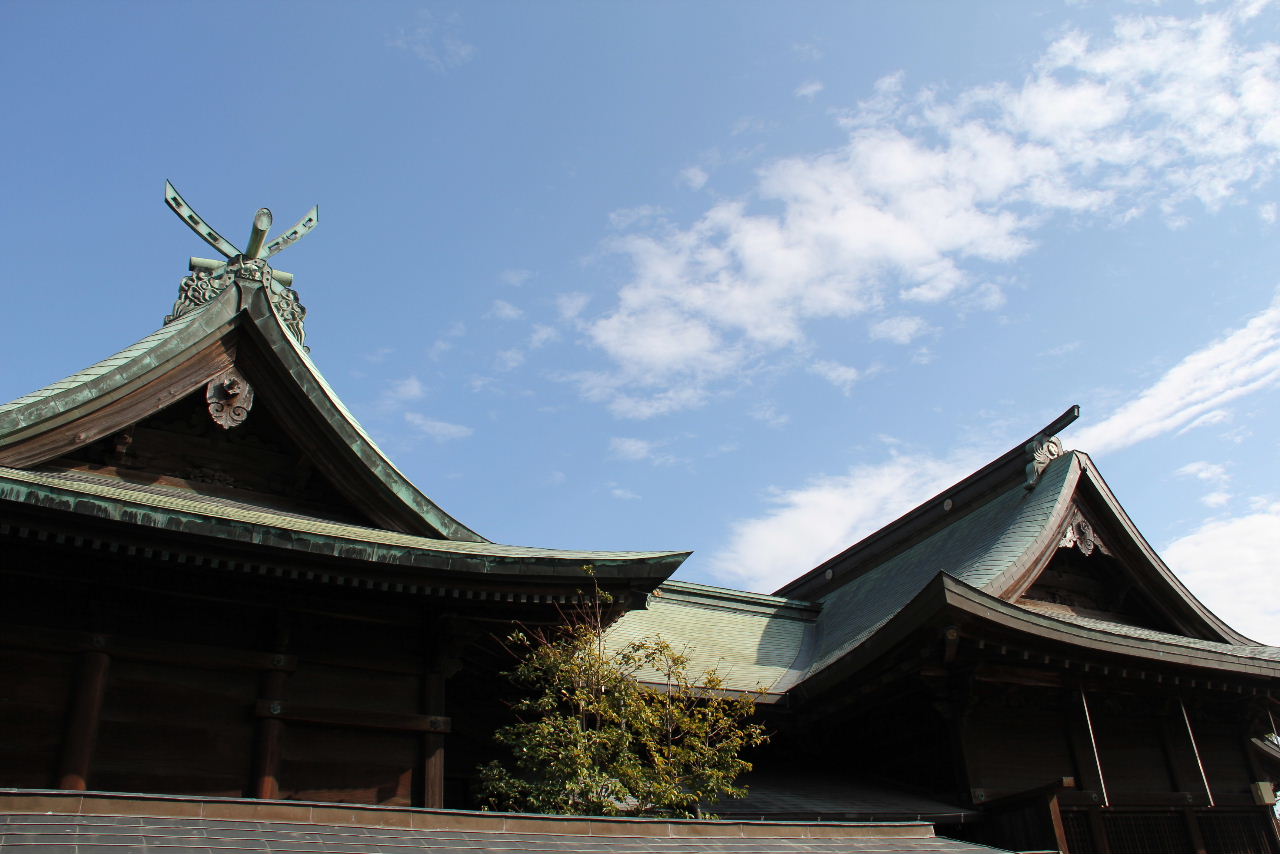

◆◆本殿

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

▼玉垂神社の本殿(左)と拝殿(右)

![]()

◆鐘楼

![]()

![]()

![]()

![]()

◆阿弥陀堂(鬼堂)(平嶽宮、天満宮)

![]()

![]()

◆佐野神(さやのかみ)

道祖神と同義で、塞神(さえのかみ 幸神)、岐神(さへのかみ)とも書く。この神は猿田彦神に付会され陰陽道の信仰と習合して種々の説がある。戦前は遊郭街もあり参詣者も多かったが、今なお縁結び・夫婦和合の神として根強い信仰があり、最近は幸を呼ぶ神として合格祈願や商売繁盛の勝運祈願に訪れる人も多い。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

◆生目八幡宮

目の神様として知られる生目神社(いきめじんじゃ) は宮崎県宮崎市大字生目にある。 品陀和気命(ほんだわけのみこと・応神天皇)と藤原景清公を主祭神とする。

源平合戦の後、源頼朝を暗殺しようとするが失敗、捕らわれた藤原景清(「悪七兵衛」の異名を持つほど勇猛で、平家に仕えて戦った。俗に平景清ともいう)は源氏の栄達を目にすることを厭い、その復讐を断念するために自身の両眼を抉った。生目八幡神社は各地にある(もとは西小路区の氏神で下の境内にあった)

![]()

![]()

◆祇園社

![]()

◆太鼓堂

![]()

![]()

◆◇◆玉垂宮の鬼夜

![]()

![]()

![]()

▼鬼夜の像

![]()

![]()

![]()

![]()

▼玉垂神社の大松明の1/5レプリカ

![]()

2015年2月27日(金)参拝

午後から久留米市の櫛原天満宮、日吉神社、大善寺玉垂宮、五穀神社、北野天満宮を参拝。

▼大善寺玉垂宮の位置

◆玉垂神社

国の重要無形民族文化財で、日本三大火祭りの一つである「鬼夜」は有名。

▲「福岡県徹底探検隊」さまより拝借

【日本三大火祭り】

「玉垂宮の鬼夜」(福岡)、「那智の火祭り」(和歌山)、「鞍馬の火祭」(京都市左京区)

【他の日本の主な火祭り】

福島の「松明あかし」、「野沢の火祭り」(長野)、

「向田の火祭」(石川県能登島)、太宰府の「鬼すべ神事」

【玉垂神社】

玉垂神社は高良大社の旧別宮の一社で、この玉垂宮の祭神は筑後一ノ宮の高良大社(こうらたいしゃ)と同じ祭神で玉垂命、八幡大神、住吉大神をお祀りしている。

創建は白鳳元年(672)、神功皇后の三韓出兵に大功のあった藤大臣(高良大明神・玉垂命とも称する)が、ここで没したのにちなみ、玉垂宮の古跡に法相宗の僧安泰が祭神を祀らせ、そばに1宇の精舎を開基して御廟院高法寺と号したのに始まるといわれている。後に天台宗となり、814年(弘仁5)、殿堂、楼門、回廊など新たに建立し、善美を尽くしたので大善寺に改められた。

境内約1万5000平方メートル。

本殿、弊殿、拝殿、楼門、惣門、回廊、神輿殿、石鳥居、社務所のほか、鐘楼、阿弥陀堂がある。

社宝に「絹本著色玉垂宮縁起」2幅(重要文化財)がある。

▼玉垂神社の大鳥居

筑後川の支流である広川に面して建つ玉垂宮の一ノ鳥居

▼玉垂宮の一ノ鳥居

▼玉垂宮の二ノ鳥居

◆惣 門

▼惣門

▼惣門から眺めた楼門

▼惣門から眺めた楼門

◆楼 門

▼楼 門の屋根の装飾・・鯱かな

▼楼 門の装飾

▼楼 門の装飾

▼楼 門から眺めた拝殿

◆大善寺玉垂宮・境内

境内は広大で約1万5000平方メートルもある。

本殿、弊殿、拝殿、楼門、惣門、回廊、神輿殿、石鳥居、社務所のほか、鐘楼、阿弥陀堂がある。

▼手水舎

▼拝殿前の阿形の狛犬

▼拝殿前の吽形の狛犬

◆◇◆拝殿

【祭神】

○玉垂命(藤大臣、高良明神とも称する) ○八幡大神 ○住吉大神

藤大臣は神功皇后の三韓出兵に大功があり玉垂宮と神功皇后との関係が深い。 「吉山旧記」によれば藤大臣は仁徳天皇55(367)年、賊徒退治の勅命を受け、この地に下り筑紫を平定し、同75(369)年、高村(大善寺の古名)に御宮を造営し筑紫の政事を行ったが、仁徳天皇78(390)年、この地に没し祀られ、高良玉垂宮と諡されたと伝える。

◆◆本殿

▼玉垂神社の本殿(左)と拝殿(右)

◆鐘楼

◆阿弥陀堂(鬼堂)(平嶽宮、天満宮)

◆佐野神(さやのかみ)

道祖神と同義で、塞神(さえのかみ 幸神)、岐神(さへのかみ)とも書く。この神は猿田彦神に付会され陰陽道の信仰と習合して種々の説がある。戦前は遊郭街もあり参詣者も多かったが、今なお縁結び・夫婦和合の神として根強い信仰があり、最近は幸を呼ぶ神として合格祈願や商売繁盛の勝運祈願に訪れる人も多い。

◆生目八幡宮

目の神様として知られる生目神社(いきめじんじゃ) は宮崎県宮崎市大字生目にある。 品陀和気命(ほんだわけのみこと・応神天皇)と藤原景清公を主祭神とする。

源平合戦の後、源頼朝を暗殺しようとするが失敗、捕らわれた藤原景清(「悪七兵衛」の異名を持つほど勇猛で、平家に仕えて戦った。俗に平景清ともいう)は源氏の栄達を目にすることを厭い、その復讐を断念するために自身の両眼を抉った。生目八幡神社は各地にある(もとは西小路区の氏神で下の境内にあった)

◆祇園社

◆太鼓堂

◆◇◆玉垂宮の鬼夜

▼鬼夜の像

▼玉垂神社の大松明の1/5レプリカ