◆王城神社 (おうぎ じんじゃ) 太宰府市通古賀(とおのこが)5丁目

2015年2月26日(木)参拝

編集中

午後から春日市の春日神社、太宰府市の榎社、王城神社、太宰府天満宮、竃門神社を参拝。

いろいろな発見があって楽しかった。

▼王城神社の位置

![]()

◆王城神社

王城神社(おうぎじんじゃ)は、事代主命(ことしろぬしのみこと)(恵比寿神)をお祭りする太宰府市通古賀の氏神様。

その創始は、神武天皇が四王寺山に城を築いた際に、その峰に武甕槌命(たけみかづちのみこと)と事代主命を祀ったことに由来するとされており、その後天智天皇四年(665年)に大野城を築く際に、現在の通古賀の地に移されたと伝えられている。

その後も、大宰府が栄えるにつれて、上下の別なく信仰を集め、『王城神社縁起』(太宰府天満宮蔵)には、菅原道真が大宰府に流された折りには、王城神社の社人が府の南館にたびたび訪れたと書かれている。しかし、戦国時代の争乱により社殿は焼け落ち、衰退していたが、その後、小早川隆景により再建された。

◆王城神社・参道

![]()

▼王城神社の鳥居

![]()

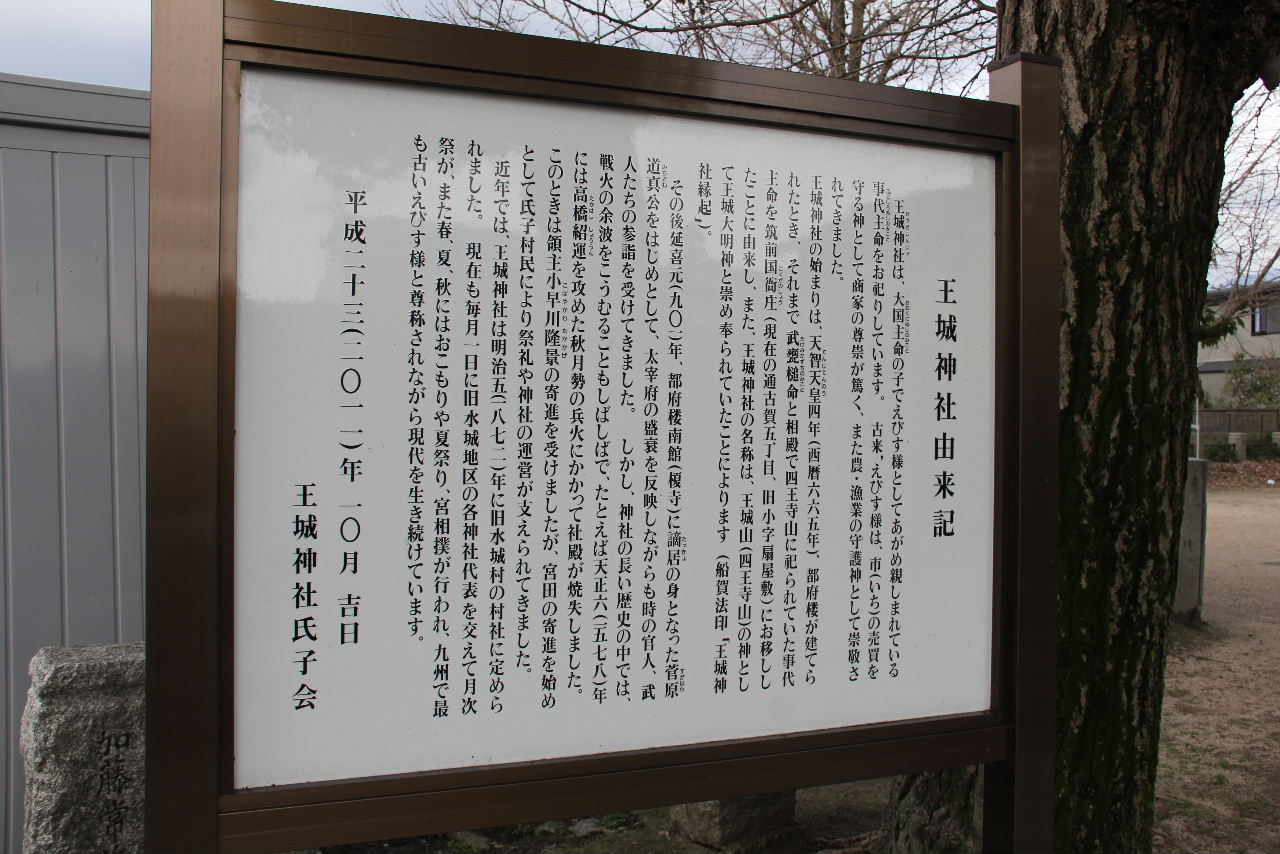

◆王城神社由来記

![]()

【王城神社由来記】

王城神社は、大国主命の子でえびす様としてあがめ親しまれている事代主命をお祀りしています。古来、えびす様は、市(いち)の売買を守る神として商家の尊崇が篤く、また農・漁業の守護神として崇敬されてきました。

王城神社の始まりは、天智天皇四年(西暦六六五年)、都府楼が建てられたとき、それまで武甕槌命と相殿で四王寺山に祀られていた事代主命を筑前国衙庄(現在の通古賀五丁目、旧小字扇屋敷)にお移ししたことに由来し、また、王城神社の名称は、王城山(四王寺山)の神として王城大明神と崇め奉られていたことによります(船賀法印「王城神社延起」)。

その後延喜元(九〇一)年、都府楼南館(榎寺)に謫居の身となった菅原道真公をはじめとして、大宰府の盛衰を反映しながらも時の官人、武人たちの参詣を受けてきました。しかし、神社の長い歴史の中では、戦火の余波をこうむることもしばしばで、たとえば天正六(一五七八)年には高橋紹運を攻めた秋月勢の兵火にかかって社殿が消失しました。このときは領主小早川隆景の寄進を受けましたが、宮田の寄進を始めとして氏子村民により祭礼や神社の運営が支えられてきました。

近年では、王城神社は明治五(一八七二)年に旧水城村の村社に定められました。現在も毎月一日に旧水城地区の各神社代表を交えて月次祭が、また春、夏、秋にはおこもりや夏祭り、宮相撲が行われ、九州で最も古いえびす様と尊称されながら現代を生き続けています。

平成二十三(ニ〇一一)年一〇月 吉日

王城神社氏子会

▼王城神社参道と拝殿

![]()

▼ブタ鼻の阿形の狛犬

![]()

▼ブタ鼻吽形の狛犬

![]()

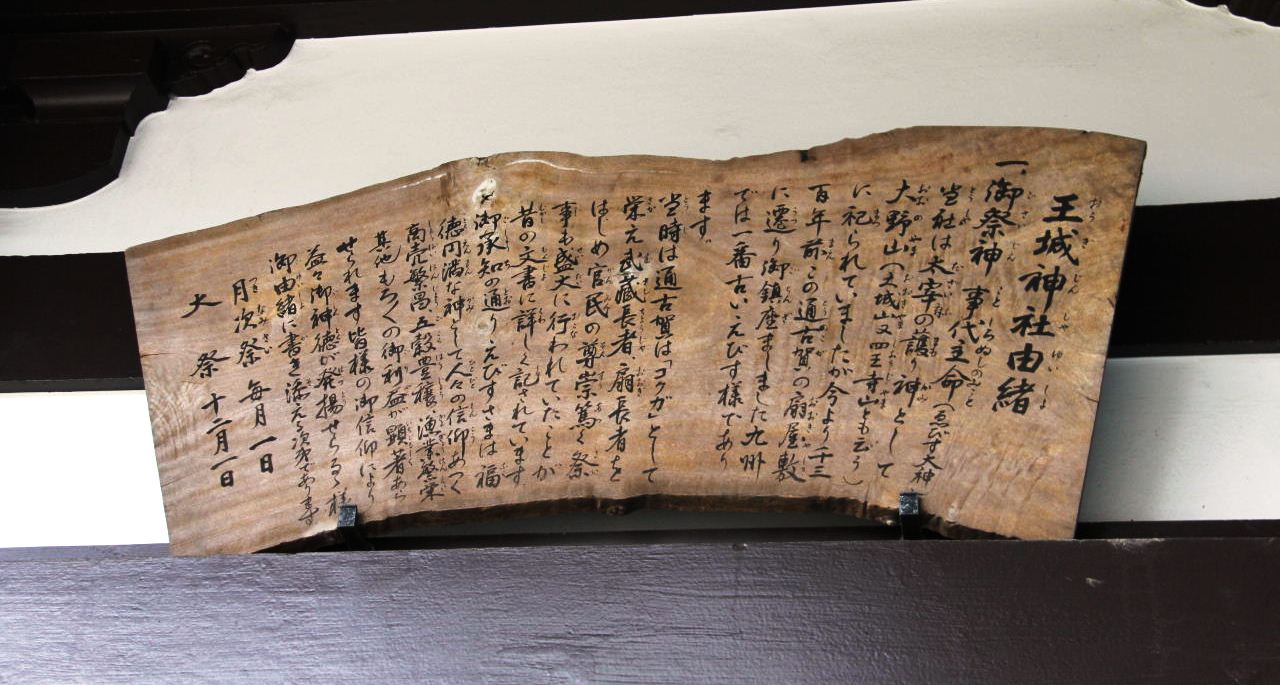

◆王城神社由緒

![]()

【王城神社由緒】

一、御祭神 事代主命(えびす大神)

当社は大宰府の護り神として大野山(大城山又は四王寺山とも云う)に祀られていましたが今より千三百年前この通古賀の扇屋敷に遷り御鎮座ましました九州では一番古いえびす様であります。

当時は通古賀は「コクガ」として栄え武蔵長者、扇長者をはじめ官民の尊崇篤く祭事も盛大に行われていたことが昔の文書に詳しく記されています。御承知の通りえびすさまは福徳円満な神として人々の信仰あつく商売繁昌、五穀豊穣、漁業繁栄其他もろもろの御利益が顕著あらせられます皆様の御信仰により益々御神徳が発揚せらるる様御由緒に書き添える次第であります。

◆◆王城神社・拝殿

![]()

![]()

![]()

![]()

▼「王城神社」の神額

![]()

![]()

![]()

◆◆王城神社・本殿

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

▼王城神社本殿と空を舞う鵲(かささぎ)

鵲の 渡せる橋に おく霜の しろきを見れば 夜ぞ更けにける・・・大伴家持

![]()

2015年2月26日(木)参拝

編集中

午後から春日市の春日神社、太宰府市の榎社、王城神社、太宰府天満宮、竃門神社を参拝。

いろいろな発見があって楽しかった。

▼王城神社の位置

◆王城神社

王城神社(おうぎじんじゃ)は、事代主命(ことしろぬしのみこと)(恵比寿神)をお祭りする太宰府市通古賀の氏神様。

その創始は、神武天皇が四王寺山に城を築いた際に、その峰に武甕槌命(たけみかづちのみこと)と事代主命を祀ったことに由来するとされており、その後天智天皇四年(665年)に大野城を築く際に、現在の通古賀の地に移されたと伝えられている。

その後も、大宰府が栄えるにつれて、上下の別なく信仰を集め、『王城神社縁起』(太宰府天満宮蔵)には、菅原道真が大宰府に流された折りには、王城神社の社人が府の南館にたびたび訪れたと書かれている。しかし、戦国時代の争乱により社殿は焼け落ち、衰退していたが、その後、小早川隆景により再建された。

◆王城神社・参道

▼王城神社の鳥居

◆王城神社由来記

【王城神社由来記】

王城神社は、大国主命の子でえびす様としてあがめ親しまれている事代主命をお祀りしています。古来、えびす様は、市(いち)の売買を守る神として商家の尊崇が篤く、また農・漁業の守護神として崇敬されてきました。

王城神社の始まりは、天智天皇四年(西暦六六五年)、都府楼が建てられたとき、それまで武甕槌命と相殿で四王寺山に祀られていた事代主命を筑前国衙庄(現在の通古賀五丁目、旧小字扇屋敷)にお移ししたことに由来し、また、王城神社の名称は、王城山(四王寺山)の神として王城大明神と崇め奉られていたことによります(船賀法印「王城神社延起」)。

その後延喜元(九〇一)年、都府楼南館(榎寺)に謫居の身となった菅原道真公をはじめとして、大宰府の盛衰を反映しながらも時の官人、武人たちの参詣を受けてきました。しかし、神社の長い歴史の中では、戦火の余波をこうむることもしばしばで、たとえば天正六(一五七八)年には高橋紹運を攻めた秋月勢の兵火にかかって社殿が消失しました。このときは領主小早川隆景の寄進を受けましたが、宮田の寄進を始めとして氏子村民により祭礼や神社の運営が支えられてきました。

近年では、王城神社は明治五(一八七二)年に旧水城村の村社に定められました。現在も毎月一日に旧水城地区の各神社代表を交えて月次祭が、また春、夏、秋にはおこもりや夏祭り、宮相撲が行われ、九州で最も古いえびす様と尊称されながら現代を生き続けています。

平成二十三(ニ〇一一)年一〇月 吉日

王城神社氏子会

▼王城神社参道と拝殿

▼ブタ鼻の阿形の狛犬

▼ブタ鼻吽形の狛犬

◆王城神社由緒

【王城神社由緒】

一、御祭神 事代主命(えびす大神)

当社は大宰府の護り神として大野山(大城山又は四王寺山とも云う)に祀られていましたが今より千三百年前この通古賀の扇屋敷に遷り御鎮座ましました九州では一番古いえびす様であります。

当時は通古賀は「コクガ」として栄え武蔵長者、扇長者をはじめ官民の尊崇篤く祭事も盛大に行われていたことが昔の文書に詳しく記されています。御承知の通りえびすさまは福徳円満な神として人々の信仰あつく商売繁昌、五穀豊穣、漁業繁栄其他もろもろの御利益が顕著あらせられます皆様の御信仰により益々御神徳が発揚せらるる様御由緒に書き添える次第であります。

◆◆王城神社・拝殿

▼「王城神社」の神額

◆◆王城神社・本殿

▼王城神社本殿と空を舞う鵲(かささぎ)

鵲の 渡せる橋に おく霜の しろきを見れば 夜ぞ更けにける・・・大伴家持