【高倉神社】

【鎮座地】 福岡県遠賀郡岡垣町高倉

![]()

【御祭神】 天照皇大神 ・ 大倉主命 ・ 莵夫羅媛命

【高倉神社御由緒】

當社は國史所載の古社にして第十四代仲哀天皇八年正月己卯朔壬午筑業に行幸し給いし時、岡の縣主の祖熊鰐周防婆歴浦(さばのうら)に参迎え海路を導き山鹿岬より巡りて岡の浦に入らむとし給ふ。時に神異あり、天皇勅して挾抄者(かじとり)倭國莬田の人伊賀彦命を祝部としめ給ふ。

神功皇后摂政二年五月午の日に此の地に神祠を建て神田千町を以って定めらる 即ち大倉主命莬夫羅媛二神の本宮なり。

古来武人の崇敬厚く年中三度の大祭には在廳の官人をして祭儀を監察せしめられ武家執政の後も検使を遣して祭儀を援けしめられき。

天文五年九州探題大内義隆公社殿の造営ありしも永禄二年大友宗麟の兵火にかかり壮麗なりし社殿も貴重なる社宝と共に烏有に歸せしが天正十五年國主小早川隆景公之を再建。

慶長十八年黒田長政公梵鐘及び鳥居の献納あり。再来歴代の國主神田神山を寄進して崇信の念殊に厚く宝暦元年旧遠賀郡の惣社として定めらる。

明治五年十一月郷社に列せられ大正九年縣社に昇格す。

現今の神殿幣殿は明治九年田遠賀郡の造営もよるものにして古は神傅院千光院穂智院勝業院の六坊あり。

又社家五家巫女四家ありしも明治初年同時に廃せらる。

境内には御神木として杉楠松楓柳の五樹ありしが今は神功皇后御親裁と傳へられる綾杉と楠のみ残せリ。

![]()

『日本書紀』

仲哀天皇2年9月に、熊襲国を討つ事を決意した仲哀天皇は穴門豊浦宮(山口県)に遷宮した。

仲哀天皇8年(199年)1月4日、仲哀天皇が熊襲征伐の折に穴門から筑紫においでになる時、岡縣主にあたる熊鰐(くまわに)が、周芳沙麼之浦(すはのさばのうら)に出迎えにあがり海路を案内され、「山鹿岬」を経由して崗浦(をかのうら)【現:遠賀郡芦屋町の遠賀川の河口沖】に入ると、船が進まなくなったため「崗浦」の神、大倉主命と菟夫羅媛命に祈り、倭國菟田(やまとのくにのうだ)出身の船頭の伊賀彦(いがひこ)に祀らせると、船は再び進み始めたと伝えられている。

一方、神功皇后は別の船で洞海湾から入って行き、後にこの岡の津で天皇と合流した。

◆南側の鳥居と参道

![]()

![]()

◆北側の鳥居

![]()

![]()

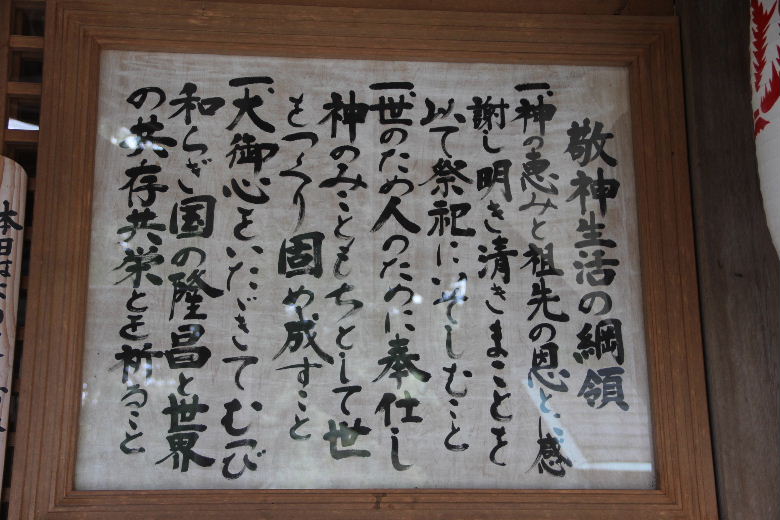

◆◆高倉神社・境内

まず樹齢600年の大楠の迫力に圧倒される。

【高倉神社の由緒】に

『境内には御神木として杉楠松楓柳の五樹ありしが今は神功皇后御親裁と傳へられる綾杉と楠のみ残せリ。』 とある。

▼境内と樹齢600年の御神木の大楠

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

▼弐の鳥居と参道

![]()

▼壱の阿形の狛犬

![]()

▼壱の吽形の狛犬

![]()

▼神馬

![]()

![]()

▼弐の阿形の狛犬

![]()

▼弐の吽形の狛犬

![]()

![]()

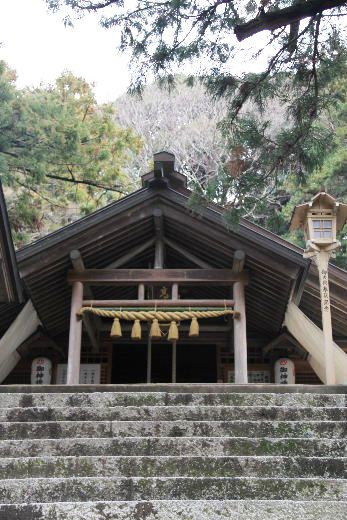

◆高倉神社・神門

弐の鳥居から神門、拝殿、御本殿への道は雰囲気があります。

![]()

▼高倉神社・神門

![]()

▼高倉神社・神門

![]()

▼「杉」の神紋が新鮮

![]()

▼高倉神社・神門

![]()

▼手水舎

![]()

▼いい感じの石をくりぬいた手水舎

![]()

◆◆拝殿

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

◆◆御本殿

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

◆拝殿と御本殿

![]()

![]()

◆◆神功皇后お手植の「逆さ杉」の御神木の綾杉

この綾杉は、神功皇后が三韓征伐より無事に凱旋の際に、お手植された杉とされ、その時苗木を逆さまに植えられたので、「逆さ杉」(さかさすぎ)とも呼ばれ御神木として崇められてきた。

永禄2年(1559年)、桶挟間の戦いの前年、当時の九州豊後の大友宗麟によって焼き討ちにあい拝殿宝物などすべて焼失したが、幸いに この綾杉の一方の樹皮が生き残り 枝葉が出て現在のように成長しているそうだ。また、昭和45年に原因不明の火災により再度炎上し、幹の空洞部分が黒焦げになったと言われている。

昭和38年に県の重要文化財に指定された。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

【鎮座地】 福岡県遠賀郡岡垣町高倉

【御祭神】 天照皇大神 ・ 大倉主命 ・ 莵夫羅媛命

【高倉神社御由緒】

當社は國史所載の古社にして第十四代仲哀天皇八年正月己卯朔壬午筑業に行幸し給いし時、岡の縣主の祖熊鰐周防婆歴浦(さばのうら)に参迎え海路を導き山鹿岬より巡りて岡の浦に入らむとし給ふ。時に神異あり、天皇勅して挾抄者(かじとり)倭國莬田の人伊賀彦命を祝部としめ給ふ。

神功皇后摂政二年五月午の日に此の地に神祠を建て神田千町を以って定めらる 即ち大倉主命莬夫羅媛二神の本宮なり。

古来武人の崇敬厚く年中三度の大祭には在廳の官人をして祭儀を監察せしめられ武家執政の後も検使を遣して祭儀を援けしめられき。

天文五年九州探題大内義隆公社殿の造営ありしも永禄二年大友宗麟の兵火にかかり壮麗なりし社殿も貴重なる社宝と共に烏有に歸せしが天正十五年國主小早川隆景公之を再建。

慶長十八年黒田長政公梵鐘及び鳥居の献納あり。再来歴代の國主神田神山を寄進して崇信の念殊に厚く宝暦元年旧遠賀郡の惣社として定めらる。

明治五年十一月郷社に列せられ大正九年縣社に昇格す。

現今の神殿幣殿は明治九年田遠賀郡の造営もよるものにして古は神傅院千光院穂智院勝業院の六坊あり。

又社家五家巫女四家ありしも明治初年同時に廃せらる。

境内には御神木として杉楠松楓柳の五樹ありしが今は神功皇后御親裁と傳へられる綾杉と楠のみ残せリ。

『日本書紀』

仲哀天皇2年9月に、熊襲国を討つ事を決意した仲哀天皇は穴門豊浦宮(山口県)に遷宮した。

仲哀天皇8年(199年)1月4日、仲哀天皇が熊襲征伐の折に穴門から筑紫においでになる時、岡縣主にあたる熊鰐(くまわに)が、周芳沙麼之浦(すはのさばのうら)に出迎えにあがり海路を案内され、「山鹿岬」を経由して崗浦(をかのうら)【現:遠賀郡芦屋町の遠賀川の河口沖】に入ると、船が進まなくなったため「崗浦」の神、大倉主命と菟夫羅媛命に祈り、倭國菟田(やまとのくにのうだ)出身の船頭の伊賀彦(いがひこ)に祀らせると、船は再び進み始めたと伝えられている。

一方、神功皇后は別の船で洞海湾から入って行き、後にこの岡の津で天皇と合流した。

◆南側の鳥居と参道

◆北側の鳥居

◆◆高倉神社・境内

まず樹齢600年の大楠の迫力に圧倒される。

【高倉神社の由緒】に

『境内には御神木として杉楠松楓柳の五樹ありしが今は神功皇后御親裁と傳へられる綾杉と楠のみ残せリ。』 とある。

▼境内と樹齢600年の御神木の大楠

▼弐の鳥居と参道

▼壱の阿形の狛犬

▼壱の吽形の狛犬

▼神馬

▼弐の阿形の狛犬

▼弐の吽形の狛犬

◆高倉神社・神門

弐の鳥居から神門、拝殿、御本殿への道は雰囲気があります。

▼高倉神社・神門

▼高倉神社・神門

▼「杉」の神紋が新鮮

▼高倉神社・神門

▼手水舎

▼いい感じの石をくりぬいた手水舎

◆◆拝殿

◆◆御本殿

◆拝殿と御本殿

◆◆神功皇后お手植の「逆さ杉」の御神木の綾杉

この綾杉は、神功皇后が三韓征伐より無事に凱旋の際に、お手植された杉とされ、その時苗木を逆さまに植えられたので、「逆さ杉」(さかさすぎ)とも呼ばれ御神木として崇められてきた。

永禄2年(1559年)、桶挟間の戦いの前年、当時の九州豊後の大友宗麟によって焼き討ちにあい拝殿宝物などすべて焼失したが、幸いに この綾杉の一方の樹皮が生き残り 枝葉が出て現在のように成長しているそうだ。また、昭和45年に原因不明の火災により再度炎上し、幹の空洞部分が黒焦げになったと言われている。

昭和38年に県の重要文化財に指定された。